Es geht die steilen Stufen hinunter in den Präparationssaal des Institutes für Anatomie der Medizinischen Fakultät der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Hier warten die Studierenden der Humanmedizin zu Beginn des Studiums auf die erste Begegnung und den ersten Kontakt mit einem toten Menschen, einem Körperspender. Im weiteren Verlauf des Studiums warten sie hier, um zum Testat oder zur Prüfung aufgerufen zu werden. Manchmal sind sie nervös, gespannt, neugierig auch: Was erwartet sie dort im Präpariersaal? „Das ist absolut vergleichbar mit der Situation in einer ärztlichen Praxis oder auch in der Klinik: Wenn die Tür aufgeht, weiß man ja nicht, wer mit welchem Anliegen zu einem kommt“, sagt Prof. Dr. Hermann-Josef Rothkötter. Ein Anatom mit Leib und Seele, wie man so schön sagt. Und Lehrstuhlinhaber seit 2003, da erhielt er die Berufung zum C4-Professor für Anatomie an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg.

Die Mitglieder der Anatomischen Gesellschaft haben unterschiedliche Fächer studiert – nur ein Teil ist Ärztin oder Arzt. Bei den Jahrestagungen der illustren Gesellschaft versammeln sich rund 300 Kolleginnen und Kollegen, um sich auszutauschen – vor allem in Sachen Forschung. Ärztlicher Nachwuchs ist nicht so häufig in dieser eigentlich ältesten medizinischen Disziplin, ohne die weder Diagnostik noch Therapie in ihrer heutigen Form denkbar wäre. Das mag verschiedene Gründe haben: Anatominnen und Anatomen sind beinahe ausschließlich in Forschung und Lehre zu finden, sie müssen sehr viel Zeit in die anspruchsvolle Lehre investieren, die Karrierewege sind begrenzt und auch die Verdienstmöglichkeiten im Vergleich zur Tätigkeit in Klinik oder Praxis. Für Prof. Rothkötter spielte letzteres nie eine Rolle, sein Lebensmotto formuliert er einmal so: „Ich will neues Wissen schaffen als neugieriger Forscher.“ Das hat er stets getan und seinen eigenen Weg gefunden. Seit 1998 ist er Facharzt für Anatomie. „Im Einigungsvertrag von 1990 wurden die Fachärzte für Physiologie, Biochemie und Anatomie für das wiedervereinigte Deutschland festgelegt, und ich konnte mir meine Zeit in der Anatomie seit 1986 einfach anerkennen lassen.“

Doch zurück zur Lehre; Prof. Rothkötter lächelt ein leises Lachen und sagt: „Ich finde es sinnvoll, dass die Studierenden gleich im ersten Semester mit all dem hier unten konfrontiert werden.“ Mit all dem hier unten: Das ist vor allem ein heller gefliester, perfekt ausgeleuchteter Saal, in dem gleich mehrere der typischen Edelstahl-Sektionstische stehen. Hier liegen sorgfältig mit Tüchern abgedeckt die sterblichen Überreste von Menschen, die sich nach ihrem Tod der Wissenschaft und der Lehre als Körperspender zur Verfügung stellten. Die Körper werden für mehrere Monate in einem speziellen Konservierungsverfahren haltbar gemacht. Als Konservierungsmittel wird eine Mischung von Alkohol mit einer geringen Menge Formalin verwandt. Dadurch wird die Gewebestruktur gut erhalten, was für die Lehre besonders wichtig ist.

Gleich mehrere Studentinnen und Studenten stehen rund um den Tisch, der Körper wird abgedeckt und die einzelnen Teile werden wertschätzend betrachtet und gegenseitig demonstriert. Als wir den sogenannten Präp-Kurs besuchen, wurde bereits fast zwei Semester an den Körperspendern gearbeitet. Bücher und Modelle könnten niemals vollständig die Erfahrung und Anschauung an realen Körpern ersetzen. Genau sind anatomische Strukturen wie Gefäße, Muskeln und Nerven an Kopf und Hals erkennbar. Während Prof. Rothkötter versucht, den Nervus facialis zu präparieren, schauen die Studenten des zweiten Semesters ihm aufmerksam zu – einige diskutieren parallel über das Thema Körperspenden und Bestattungen, andere präparieren selbst an den Strukturen des Halses weiter, dabei werden auf den digitalen Tabletts gezeichnete Strukturen mit denen in der Realität vergleichen. Auch an den anderen Tischen präparieren die Studierenden. In risikofreier Umgebung wird es ihnen so möglich, Skalpell, Säge und anderes chirurgisches Gerät selbst zu führen. Und zerreißt dann doch mal ein Nerv „… wird die Struktur mit Sekundenkleber wieder zusammengefügt“, so Prof. Rothkötter. Und nein, es ist kein Scherz.

Die meisten „Studis“ mögen seine ruhige und doch direkte Art, wie sie über den heute 66-Jährigen in den anonymen Evaluationen schreiben. Andere halten ihn für chaotisch. Er selbst beschreibt seinen Lehransatz so: „Ich sehe die Studierenden als Kolleginnen und Kollegen, und weniger als Studentinnen und Studenten, denen ich etwas beibringen muss.“ Er vertraue darauf, dass sich gerade die jüngeren Generationen eigene Gedanken machen, nach Ideen und Wegen suchen und ihre Meinung auch deutlich erklären. „Es braucht die Diskussionen zwischen den Generationen auf Augenhöhe.“ Das sei bisweilen nicht so einfach, denn es gebe gerade aktuell eine Suche nach sehr festen vorgegebenen Strukturen – ob in Lehre, bei Prüfungen oder Unterricht. Prof. Rothkötters Ding ist das nicht: „Wir befinden uns in einem Hightech-Zeitalter – und unterrichten teils wie früher in der Klosterschule à la Der Name der Rose. Der Professor hat aus dem einen vorhandenen Buch im wahrsten Sinne ‚vorgelesen‘, jetzt haben wir jederzeit Zugriff auf alles Wissen – wie soll da die moderne Lehre gestaltet werden?“ Der Professor lässt frische Gedanken und Dialog zu – vielleicht ist gerade dies das Geheimnis des Anatomen, warum er so beliebt ist. Er fordert Transferwissen, lässt aber niemanden vorsätzlich auflaufen. Aber: „Ich schenke auch nichts, sondern hoffe, den einen oder anderen Gedankengang auszulösen.“ Das wird auch im Mikroskopie-Seminar deutlich. Alle Studierenden identifizieren die Proben mehr oder weniger fehlerfrei – aber die bohrenden Nachfragen scheinen selbst den selbstbewusstesten jungen Menschen wieder zu erden. Ist er ein strenger Prüfer? „Nein, es ärgert mich aber, wenn die Studierenden arrogant und schlecht vorbereitet daherkommen. Dies muss deutlich reflektiert werden. Sie sind unsere Mediziner von morgen, wir tragen hier als Lehrende Verantwortung.“

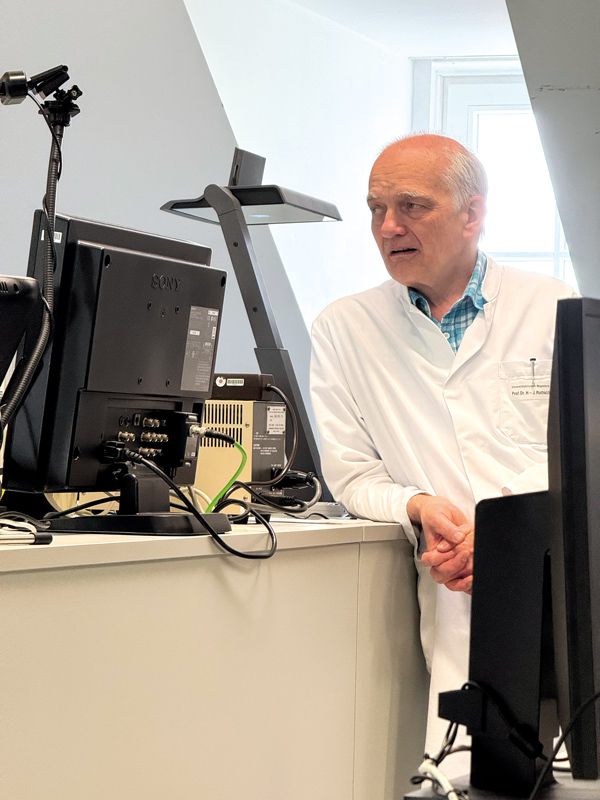

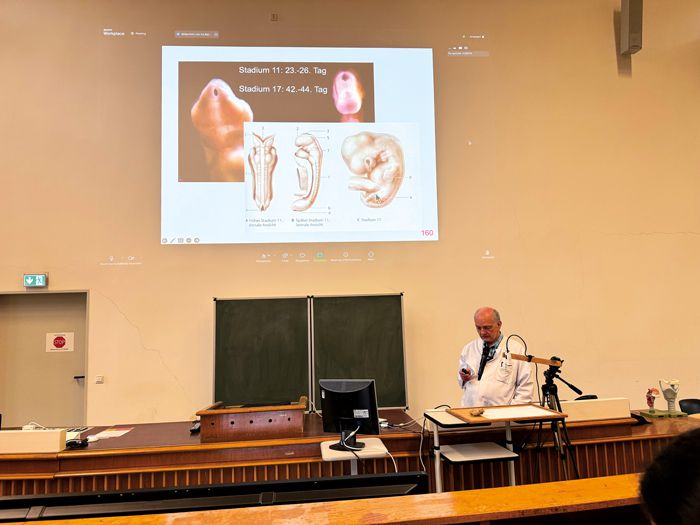

Bei der Modelldemonstration während der Vorlesung

Bei aller Moderne wirken seine Vorlesungen klassisch. Auf den ersten Blick zumindest. Im Hörsaal stellt er eine selbstgebaute Kamera-Konstruktion auf. Sie ist in der Coronazeit entstanden. Bilder vom Polylux konnte man nicht in einer Videovorlesung übertragen. Mit der Technik können die Studierenden jetzt im Hörsaal in hoher Vergrößerung – und ebenso daheim, das Anschauungsmaterial – in diesem Fall ein Kehlkopf-Präparat – sehen. Es ist eine hybride Vorlesung. Und obwohl man sich wahrscheinlich bequemer am Montagmorgen um 9 Uhr von daheim zuschalten könnte, füllen sich die unbequemen Sitzreihen im Auditorium. Es geht auch den Studierenden um den direkten Kontakt, ums Nachfragen können. Warum die Mühe? „Es ist mir einfach wichtig zu lehren“, sagt der gebürtige Westfale. Dass er in Niedersachsen aufwuchs hatte große Konsequenzen für seinen späteren Studienort. „Ich bin sicher, ich bin manchmal chaotisch – etliche Studierende sagen bei der Evaluation: ‚Rothkötter zeigt nur Bilder und hat zu wenig Textfolien.‘ Die Vorlesungs-Datei wird vor der Vorlesung zur Verfügung gestellt, ich erkläre dann in der Vorlesung die einzelnen Strukturen. Und allein das bedingt schon einen Transfer, man guckt sich das zweimal an.“

Dass der junge Rothkötter mit einem Faible für Modelleisenbahnen eines Tages Professor für Anatomie an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg werden würde, war ihm nicht in die sprichwörtliche Wiege gelegt: Er hätte auch das Textilgeschäft seiner Eltern in einem niedersächsischen Dorf mit rund 6.500 Einwohnern übernehmen können. Doch nach seinem Abitur mit Note 1,5 und beeinflusst von seiner älteren Schwester, einer angehenden Ärztin, entschied er sich für ein Medizinstudium . Nach den 15 Monaten bei der Bundeswehr bekam er einen Studienplatz. Warum in Hannover? Damals gab es eine bevorzugte Verteilung im eigenen Bundesland. Die Unterrichtskonzepte in der Medizinischen Hochschule waren damals sehr modern: „In der ersten Woche bekamen wir eine allgemeine Einführung, in der zweiten Woche standen wir im Präp-Saal. Und ich fand das großartig.“ 1984 ging er für sein Praktisches Jahr nach Hildesheim ans Städtische Krankenhaus mit den Stationen Chirurgie, Innere und Gynäkologie. „Ein Highlight der Woche war immer der Mittwoch-Nachmittag in der Pathologie. Der Pathologe war cool, eine herzensgute Type. Ich habe ihm oft die Schnellschnittproben aus dem OP gebracht und dann hat er mir parallel zu seiner Befundung am Doppelmikroskop die Strukturen erklärt. Dabei habe ich gelernt, wie er dachte – faszinierend.“ Nun hätte Rothkötters Weg also auch in die Pathologie führen können – doch die Assistentenstelle dort war besetzt. Nach dem Staatsexamen mit Note 2 arbeitet er weiter an der Doktorarbeit zum Kreuzdarmbeingelenk. Wochenlang sitzt er dafür im Labor – in der Anatomie. In den 1980er Jahren gab es sehr viele Absolventen, im Gegensatz zu heute eine Ärzteschwemme. „Ich habe an die 50 Bewerbungen geschrieben. Lauter freundliche Absagen. Dann habe ich gedacht, jetzt schreibe ich mal den Anatomen im Institut, Prof. Herbert Lippert und danach Prof. Reinhard Pabst.“ Letzterer konnte ihm schließlich eine Stelle anbieten. „Schon am zweiten Tag stand ich im Tierlabor und habe ihm bei einer Operation am Schwein assistiert.“ Pabst hatte sich ein hochinteressantes Projekt überlegt: Regeneration von lymphatischem Gewebe. Das Projekt schaffte es trotz Erfolges nicht in die klinische Forschung.

Arbeit im Präpariersaal: Demonstration am Schädel während des Präparierkurses

Dafür war der Forschungsdrang des jungen Rothkötter endgültig geweckt. Das zweite Projekt betraf die Funktionsweise des Darmimmunsystems. „B-Lymphozyten, die später als Plasmazellen IgA-Antiköper für die Schleimhaut erzeugen, entstehen im Darm in den Peyerschen Platten. Sie werden dort dann für die Antigene aus dem Darm selektiert. Pabst hatte dazu in Basel herausgefunden, dass bei jungen Schafen in den Peyerschen Platten am Ende des Dünndarms Milliarden Lymphozyten entstehen. Aber nur zwei oder drei Prozent der Zellen hatten die erforderliche Genauigkeit bei der Antigenerkennung und überlebten, die anderen werden sofort wieder abgebaut.“ Jetzt leuchten die Augen des Professors. „Die sehr geringe Zahl der selektierten B-Lymphozyten war neu. Prof. Pabst wollte das auch beim Schwein untersuchen. Da durfte ich mitmachen. Es sind schöne Arbeiten entstanden.“ Und für den jungen Anatomen Rothkötter öffnet sich die Forschungswelt. Internationale Studiengruppen finden sich, Kontakte entstehen und Rothkötter erarbeitet sich einen Ruf. Seine Arbeiten verbinden morphologische, immunologische und molekularbiologische Methoden und geben wichtige Impulse für die anatomische und immunologische Forschung.

2003 erhält er den Ruf nach Magdeburg – und er zieht mit Frau und Kindern ohne Zögern um. Die Stadt gefällt ihm. Die Arbeit auch. Sein Fazit zu seinem Werdegang: „Für mich war Lehre immer wichtig, auch wenn ich manchmal gern weniger gemacht hätte. Viele sagen auch, sie wollen nur forschen. Und als ich 1999 drei Monate in einem Forschungslabor in England gearbeitet habe, war das ein Traum. Ich konnte mich darauf konzentrieren, mich in neue Methoden einzuarbeiten. Aber ich glaube, das Schöne ist, beides parallel machen zu können. Und wenn man mit jungen Menschen arbeiten möchte, dann ist die Lehre ein guter Weg, man bekommt – zum Teil Jahre später – viel zurück.“

Nun geht Prof. Rothkötter, der von 2008 bis 2020 auch als Dekan die Medizinische Fakultät maßgeblich prägte, in den Ruhestand. Zumindest was die Lehre anbelangt. „Mit der Forschung am Darmimmunsystem bin ich noch nicht fertig. Ich möchte gern noch genauer wissen, wo die Antigenerkennung in der Darmwand stattfindet und wo die Immunreaktion induziert wird. Da laufen gerade Versuche – in Berlin und hier in Magdeburg. Und da bin ich dabei.“ Anatom und Forscher mit Leib und Seele also. Oder wie es der Rechtsmediziner Prof. Dieter Krause (1939 – 2008) zur Begrüßung des neuen Kollegen in Magdeburg damals formulierte: „Sie sind also der neue Anatom? Willkommen im Club der postmortalen Besserwisser.“ Erzählt der Professor und lacht noch einmal sein leises Lächeln.

K. Basaran

Prof. Hermann-Josef Rothkötter verabschiedet sich am 12. Oktober 2025 um 10.30 Uhr, Hörsaal 1, Gebäude 26, Universitätsplatz 2, 39106 Magdeburg, mit einem öffentlichen Vortrag beim Medizinischen Sonntag. Das Thema: „Lehre für die Studierenden, Forschung am Darmimmunsystem und „Medizinischer Sonntag – Innenansichten eines Anatomen“. Dazu wird herzlich eingeladen. Prof. Rothkötter bleibt weiter in der Ärztekammer Sachsen-Anhalt Chefredakteur des Ärzteblattes.

Fotos: ÄKSA

Kehlkopfplastinat für die Demonstration in der Vorlesung