Am 26. September 2025 werden in Magdeburg Stolpersteine für Dr. med. Julius Kahn, seine Frau Helene, seinen Sohn Max sowie seine Kollegin Dr. med. Gertrud Nachmann verlegt. Die kleinen Zeichen im Straßenpflaster erinnern daran, dass diese Menschen Teil der Stadt waren – und dass sie durch ein mörderisches System entrechtet, gedemütigt und zerstört wurden. Dr. Julius Kahn war Arzt aus Berufung und zugleich ein Mensch mit Haltung. Geboren in eine jüdische Kaufmannsfamilie, geprägt von Bildung und Fürsorge, entschied er sich früh für den Weg der Heilung. Nach dem Besuch des Domgymnasiums Magdeburg studierte er Medizin in Würzburg und München und bestand 1909 sein Staatsexamen.

Seine ärztliche Karriere begann er dann im städtischen Krankenhaus Altstadt in Magdeburg. Dort wirkte er mit großem Engagement als Medizinalpraktikant, Assistenzarzt und später als Facharzt für Innere Medizin. Sein wissenschaftliches Arbeiten finanzierte er selbst, weil ihm das Erforschen und Verbessern medizinischer Versorgung stets Antrieb war. 1914 trat er der Medizinischen Gesellschaft Magdeburg bei, eröffnete eine Praxis und engagierte sich ab 1926 als Vorsitzender des Vereins Magdeburger Kassenärzte für das Wohl der Patientinnen und Patienten. Kahn leistete – wie für jüdische Ärzte nahezu selbstverständlich – von 1915 an Militärdienst als Lazarettarzt und wurde 1917 mit dem Eisernen Kreuz zweiter Klasse ausgezeichnet. Privat fand er in Helene Marie Luise Gans seine Lebenspartnerin. Sie war vor der Eheschließung bei ihm als Sprechstundenhilfe angestellt. Gemeinsam bekamen sie 1919 ihren Sohn Max. Ihr Leben schien behütet – bis der nationalsozialistische Terror auch Magdeburg erreichte.

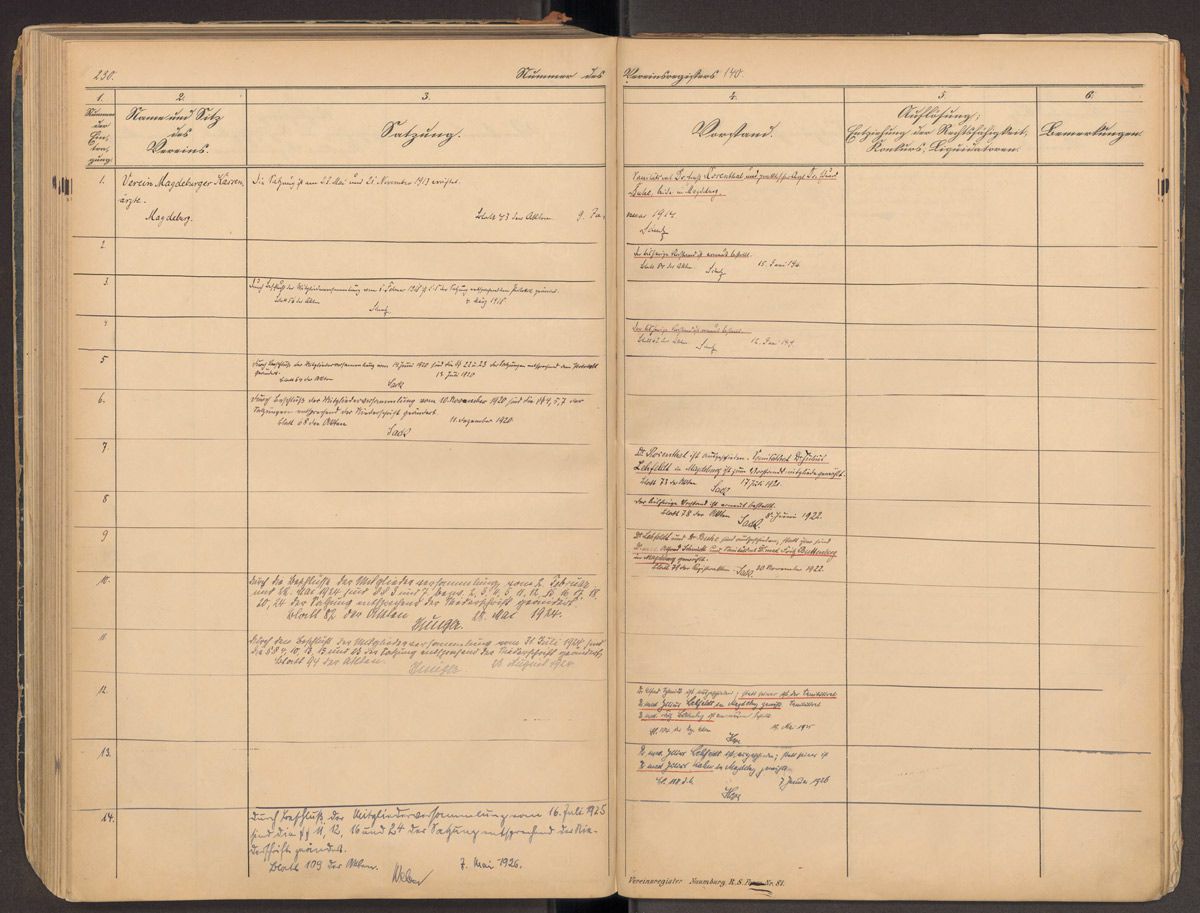

Registereintrag von Dr. Kahn im Verein Magdeburger Kassenärzte (Foto: Landesarchiv Sachsen-Anhalt, Signatur C 129 Magdeburg, Nr. 2436)

Dr. Gertrud Nachmann wurde 1883 in Berlin geboren und promovierte 1915 mit einer wissenschaftlichen Arbeit zur Differenzierung von Streptokokken und Pneumokokken – zu einer Zeit, als Frauen in der Medizin noch belächelt oder marginalisiert wurden. Sie musste sich ihre Position gegen viele Widerstände erkämpfen: als Frau in einem männerdominierten Berufsfeld und als Jüdin in einer zunehmend antisemitischen Gesellschaft.

Doch sie setzte sich durch. Als erste weibliche Kreisärztin Preußens galt sie als medizinische Pionierin. Nach Stationen in Berlin, Halle und Schmiedeberg kam sie 1927 nach Magdeburg, wo sie als Stadtärztin und Schulärztin tätig war. Sie setzte sich mit großer Hingabe für die Gesundheitsversorgung von Kindern und sozial benachteiligten Menschen ein und engagierte sich im Bund Deutscher Ärztinnen – nicht nur als Mitglied, sondern als Mitgestalterin eines weiblichen, sozialen Ethos im medizinischen Beruf.

Trotz fachlicher Exzellenz wurde sie 1929 unter fadenscheinigen Vorwürfen aus dem städtischen Dienst gemobbt und gedrängt. Sie kämpfte weiter für sich und ihre Profession, verließ kurzzeitig Magdeburg, um sich ab 1932 schließlich in Magdeburg als Praktische Ärztin niederzulassen, 1933 wird ihr als Jüdin die Zulassung entzogen. Am 28. Dezember 1936 wurde sie tot in ihrer Wohnung aufgefunden – sie hatte Suizid begangen. Ihr Grab befindet sich auf dem Israelitischen Friedhof in Magdeburg.

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten begann auch für Dr. Kahn die systematische Entrechtung. 1933 wurde er gezwungen, sein Amt im Kassenärzteverein niederzulegen, 1938 verlor er seine Approbation. In der sogenannten Reichspogromnacht am 10./11. November 1938 wurde er von der Gestapo verhaftet und deportiert. Er erlitt brutale Folter und schwere Misshandlungen und wurde nur unter der Bedingung freigelassen, Deutschland zu verlassen und sein Vermögen – rund 86.000 Reichsmark, heute etwa 400.000 Euro – aufzugeben. Er plante noch, mit seiner Frau nach Shanghai auszuwandern. Dazu kam es nicht mehr: Am 1. April 1939 verstarb er. Die offizielle Todesursache lautete „Krebsgeschwulst im Auge“, doch Zeitzeugen sprechen von einem Tod infolge der Verletzungen in der Lagerhaft. Ein Grabstein existiert nicht – sein Grab auf dem Israelitischen Friedhof am Fermersleber Weg bleibt namenlos.

Dr. Kahn und Dr. Nachmann verkörperten das jüdische Prinzip des Tikkun Olam – den Auftrag, durch gutes Handeln zur Heilung der Welt beizutragen. Ihre Leben stehen für Fürsorge, Verantwortung und Humanität. Ihre Geschichten mahnen uns, nie zu vergessen, wozu Hass fähig sein kann.

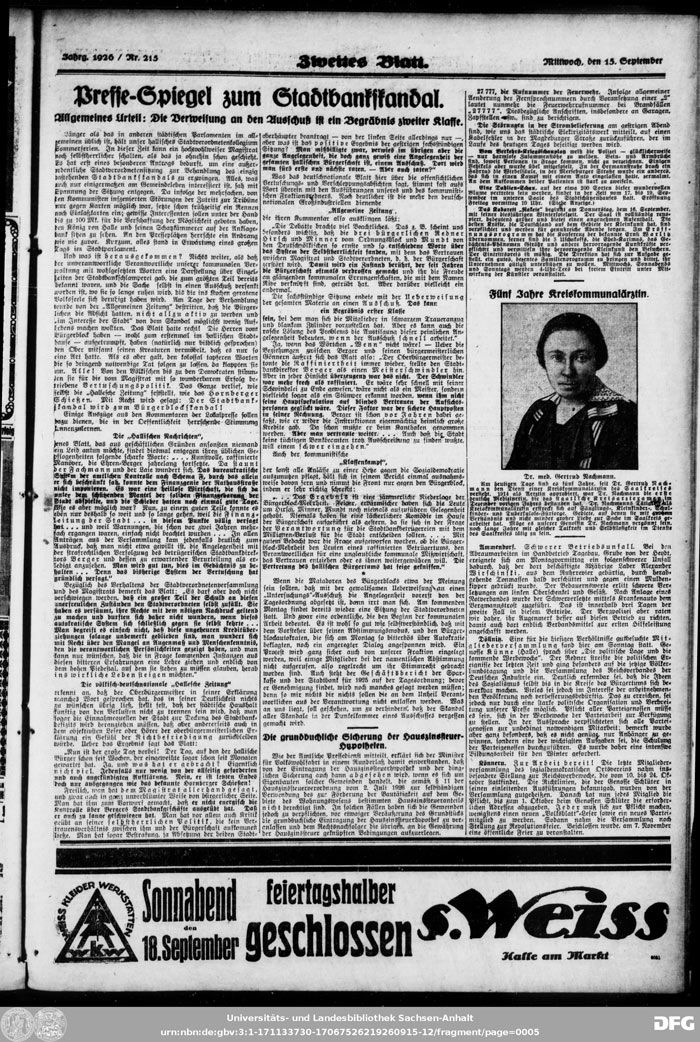

Von Dr. Gertrud Nachmann gibt es bislang keine bestätigten Fotos außer dieser Würdigung in einem Presseartikel vom 15. September 1926. Er stammt aus dem „Volksblatt Halle, Saale: Tageszeitung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands für die Provinz Sachsen“. Die Zeitung wurde am 15. April 1946 eingestellt. Der Artikel zeigt sehr schön den Stolz, den man im Saalkreis empfindet, eine derart kompetente Ärztin zu beschäftigen. (Foto: R. Dehmlow)

Nachtrag: Dr. Kahns Ehefrau Helene, geb. 1895 in Schönebeck, wird im März 1948 auf dem Bahnhofsgelände Walther-Rathenau-Straße tot aufgefunden. Diagnose: Freitod durch Überfahren. Dr. Kahns Sohn Max Joseph Julius, geb. 1919 in Magdeburg, überlebt Inhaftierungen im Lager Rothensee und im KZ Buchenwald. Nach der Befreiung im April 1945 geht er nach Berlin, heiratet, bekommt drei Kinder und arbeitet als Busfahrer. Er stirbt am 2. November 1982.

R. Dehmlow/K. Basaran